La célèbre formule selon laquelle ce sont « les vainqueurs qui écrivent l’histoire », souvent attribuée à tort à Churchill, fait partie de ces expressions devenues des lieux communs, mais dont la source s’est perdue : ni lue, ni connue, ni accessible. Je l’ai retrouvée récemment dans le titre de la remarquable exposition de Kent Monkman au MBAM, L’histoire est dépeinte par les vainqueurs. J’ai acheté l’élégant catalogue de l’exposition, d’abord dans l’espoir de pouvoir un jour construire un cours autour de l’œuvre du maître cri, mais aussi, plus discrètement, en espérant y trouver une réflexion sur le sens de cette formule devenue titre : une courte histoire de son usage, peut-être, ou une mise en contexte de sa résonance avec l’œuvre de Monkman, ou encore quelque note érudite sur son origine. Eh bien, que nenni, comme qu’y diraient.

Ma curiosité tout de même piquée, je me suis tourné vers Google Books, Gallica et Internet Archive, en quête de quelque article d’historiographe qui aurait retracé l’histoire de cette citation. Une réponse s’est vite imposée : elle proviendrait de Robert Brasillach, qui l’utilise dans un court dialogue de 1944 intitulé Frères ennemis.

« J’avais composé, [écrit Brasillach pour décrire ce dialogue, cité dans une étude sur son œuvre], un petit dialogue entre Étéocle et Polynice, les frères ennemis de la légende, en supposant qu’ils s’aimaient et qu’ils avaient été séparés seulement par la fatalité. »

Je ne connaissais pas le nom de Brasillach, et pour cause : fusillé à la Libération, il était un jeune écrivain français aux prises de positions ouvertement collaborationnistes et antisémites. Normalien, récompensé par l’Académie, finaliste au Goncourt de 1939, il n’était pas sans talent, ce qui rend d’autant plus inconfortable sa place dans l’histoire littéraire française. Après la chute du régime de Vichy, ses œuvres deviennent naturellement difficiles à trouver. Les droits d’auteur sont confiés à quelques associations, et il n’en subsiste guère que des éditions confidentielles, souvent assurées par des proches issus de l’extrême droite, notamment son beau-frère Maurice Bardèche. La tombe de Brasillach, au cimetière de Charonne, est d’ailleurs devenue un lieu de rencontre annuel pour des groupuscules néonazis français ; elle aurait été vandalisée cette année même. Ainsi, la tombe de l’écrivain n’est pas seulement le lieu d’une sorte de fétichisme politique, mais aussi celui de tensions bien actuelles. La mémoire y reste un champ de bataille.

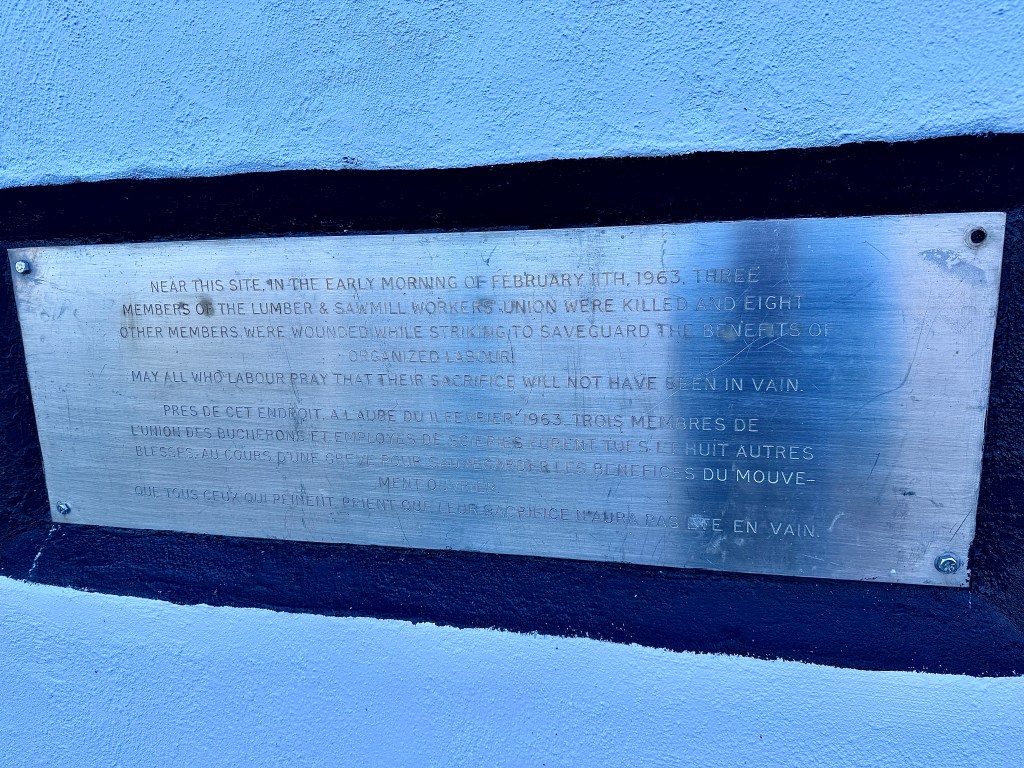

Pourquoi aborder ce sujet dans un carnet sur le Nord de l’Ontario, vous demanderez-vous ? C’est qu’on retrouve, à une toute autre échelle, les mêmes enjeux narratifs que ceux qui organisent les récits sur le conflit de Reesor Crossing en 1963 : la question de qui écrit l’histoire, de quels récits survivent, et de quelle mémoire collective se construit autour d’un conflit. Le monument érigé à la mémoire des trois grévistes tombés est la scène d’une lutte idéologique pour l’interprétation de l’événement. À même la stèle à la mémoire des défunts, une plaque, discrète, difficile à lire, bilingue, souhaite que leur mort sauvegarde « les bénéfices du mouvement ouvrier », enjoignant « tous ceux qui peinent [de prier pour] que leur sacrifice [n’a] pas été en vain ». Une pancarte officielle bleue du gouvernement ontarien, toutefois, comme surajoutée, un supplément en anglais uniquement qui ne faisait pas partie du projet officiel mais qui est placé de telle sorte qu’elle est la première chose qu’un visiteur voit en s’approchant du monument, raconte une tout autre histoire. Rien n’est dit de la lutte ouvrière ; des revendications des travailleurs, il ne reste que le navrant constat d’une tentative avortée :« they tried to shut down the mill ».

La formule de Brasillach, dans toute sa noirceur, résonne donc ironiquement avec ce qui s’est produit et se produit encore à Kapuskasing, où, là encore, les vainqueurs – ou ceux qui détiennent le pouvoir économique et symbolique – semblent avoir écrit la version du drame que la mémoire officielle retient. Or ici, soyons clairs, rien ne nous permet d’affirmer que les « vainqueurs » soient ailleurs que du mauvais côté de l’histoire.

Du reste, la simple équivalence narrative entre deux camps, quels qu’ils soient – vainqueurs et perdants, fermiers et grévistes, Français et Allemands, fascistes et communistes, collabos et résistants, capitalistes et socialistes, De Gaulle et Pétain, Étéocle et Polynice – gomme la spécificité des expériences, des valeurs, des choix. Ce ne sont pas les vainqueurs qui écrivent l’histoire, mais l’inverse : c’est plutôt que quiconque parvient à écrire une version de l’histoire qui est reçue comme plus juste, lue et partagée et comprise comme plus « vraie » connaît par cet acte même une victoire.

En cela, le travail de Monkman n’est pas un privilège de nouveaux « gagnants de l’histoire » : c’est une victoire en soi. La force d’une toile comme Bienvenue à l’atelier : une allégorie pour la réflexion et la transformation artistiques, qui est elle-même une relecture de l’Atelier du peintre de Courbet, est notamment qu’elle fait figurer les regards respectifs que les acteurs de l’histoire posent sur l’un l’autre (implicites dans les postures), mais aussi le jeu entre observateur et observés. De Brasillach à Reesor Crossing, ce ne sont donc pas seulement les vainqueurs qui écrivent l’histoire, mais ceux qui réussissent à faire lire leur version comme vraie qui vainquent. En cela, la toile est un rappel salutaire qui est aussi une clé de lecture essentielle : devant toute image, devant tout récit, c’est encore nous qui écrivons.

Laisser un commentaire